추석 명절 다음날 서울시내 교통이 한가한 때에 정릉동에 있는 최초의 조선왕릉 정릉을 답사하러 갔다.

내비게이션에 '정릉'을 치면 왕릉은 안 나오고 아파트 등 그런 것만 잔뜩 나와서 찾기가 어렵다. 주소(서울 성북구 아리랑로 19길 116 또는 정릉동 산 87-16 )를 치고 가야 바로 왕릉으로 안내해 준다.

정릉 매표소 앞 도로변에 전용 주차장이 있지만 수용 대수가 많지않고 개방되어 있어서 평소에는 주차가 어렵다.

입구를 들어서면 바로 왼쪽에 재실이 있다. 재실 앞에는 수령 380년이 된 느티나무가 지키고 있고, 평소에 재실은 "태조비 신덕왕후 도서관"으로 개방하고 있고 특히 여름에는 시원해서 책 읽기에 좋다.

종합안내도이다. 재실을 나오면 앞 쪽에 정릉이 문화재청 지정 사적 제208호 임을 알리는 비석과 유네스코 세계문화유산임을 알리는 비석이 있고, 그 앞에 속세와 성역의 경계를 알리는 금천교를 지나면 홍살문과 참도 그리고 제사를 지내는 정자각이 있고 그 뒤로 가파른 언덕 위에 신덕왕후의 능침이 있다. 정릉이 도심의 한가운데 있는 능인지라 성북구청에서 능 주변으로 산책로를 조성하여 시민들이 능 구경과 함께 건강을 위한 운동도 할 수 있게 하였다.

신덕왕후는 상산부원군 강윤성의 딸로 태조의 두 번째 왕비이다. 신덕왕후의 가문은 고려의 권문세가로 태조가 중앙 정계에 진출하여 정치 영역을 넓혀 조선을 건국하는데 중요한 역할을 하였다.

신덕왕후는 1392년 조선이 건국되자 조선 최초로 왕비(현비顯妃)에 책봉되었다.(태조의 첫 번째 부인 신의왕후 한 씨는 조선 건국 이전에 세상을 떠났음)

이후 자신의 둘째 아들 방석을 왕세자에 책봉시키는 등 정치적 지지기반을 닦았으나, 이는 훗날 '왕자의 난'의 씨앗이 되었다. 1396년 세상을 떠나자 태조는 시호를 신덕왕후라 정하고, 현 중구 정동 영국대사관 부근에 정릉을 조성하고, 명복을 빌기 위해 흥천사를 세웠다.

홍살문 사이로 참도가 보인다. 참도는 홍살문에서 정자각에 이르는 길로 신이 다니는 향로와 제관이 다니는 어로가 있고, 조선왕릉 대부분이 일직선을 이루고 있는데 여기는 'ㄱ'자로 꺾여있다. 오른쪽에는 판위가 있다.

능역의 전경이다. 능침 아래 정자각, 비각, 수복방, 수라간이 다 갖추어져 있다.

태조는 신덕왕후를 매우 사랑하여 그녀가 세상을 떠나자 궁궐 가까운 곳인 취현방(현재의 정동 영국대사관 부근)에 웅장하게 능을 조성하고, 능의 동쪽에 흥천사라는 원찰을 세워 자주 왕래하였다. 재를 올리는 흥천사의 아침 종소리가 궁에 들리면, 그제야 아침 수라를 들었다고 한다.

태조는 첫 번째 신의왕후에게서 6명의 아들을 두었고, 그 후 신덕왕후에게서 2명의 아들을 두었다. 그런데 세자를 책봉하면서 장성한 신의왕후의 아들들을 제쳐두고 어린 신덕왕후의 둘째 아들 방석을 선택한 것이 왕실에 화를 불러일으켰다. 신의왕후 소생의 여섯 왕자 중 방원(태종)이 이에 커다란 반감을 갖게 되었고, 신덕왕후가 세상을 떠난 후 왕자의 난을 일으켜 이복동생들을 죽이기에 이르렀다.

왕자의 난을 통해 왕위에 오른 태종은 궁궐 가까운 곳에 조성되었던 정릉에 손을 대기 시작했다. 1406년 정릉의 능역이 너무 넓다는 논란이 있자 태종은 정릉 100보 밖까지를 주택으로 허가하였다. 이후 하륜 등 당대 세도가들이 정릉의 숲을 베어내고 저택을 짓기 시작했다.

1409년에는 정릉이 도성 안에 있는 것이 적당하지 못하고 사신이 묵는 관사에 가까우니 옮겨야 한다는 의정부의 상언에 따라, 사을한의 산기슭(현재의 정릉 자리)으로 능을 옮겼다. 정릉의 정자각과 일부 석물을 헐어 태평관을 짓는데 사용하였으며, 무덤의 봉분을 깎아 자취를 없애 사람들이 알아볼 수 없게 하고 석인은 모두 땅에 묻도록 하였다. 1410년 여름에 청계천의 광통교가 홍수로 무너지자 정릉의 병풍석으로 돌다리를 만들었다.

태종은 태조가 세상을 떠난 후 신주를 종묘에 모실 때 자신의 친모 신의왕후만 함께 모시고, 신덕왕후의 신주는 모시지 않았다. 이는 신덕왕후를 태조의 왕비로 인정하지 않는다는 뜻이었다.

그 후 260년이 지나 1669년(현종 10년) 신덕왕후를 종묘에 부묘하자는 송시열 등의 상소로 신주가 종묘에 모셔지게 되었다. 이로써 태조의 왕비로 인정을 받은 것이다. 이후 정릉의 상설을 현재의 모습으로 다시 조성하였다. 이때 정릉에서 성대한 제사를 지냈는데, 그날 정릉 일대에 많은 비가 쏟아져 사람들이 이를 '원한을 씻어주는 비(세원지우洗寃之雨)'라고 불렀다고 한다.

정자각

정자각 뒤편 신도와 소전대

소전대는 축문을 태우는 곳으로 조선 초기 왕릉인 건원릉, 헌릉, 정릉에만 있으며 다른 능에는 같은 역할을 하는 예감이 있다.

핍박받은 왕후의 능이 어떻게 만들어졌나 궁금하여 뒷산을 통해 능침으로 올라가 본다.

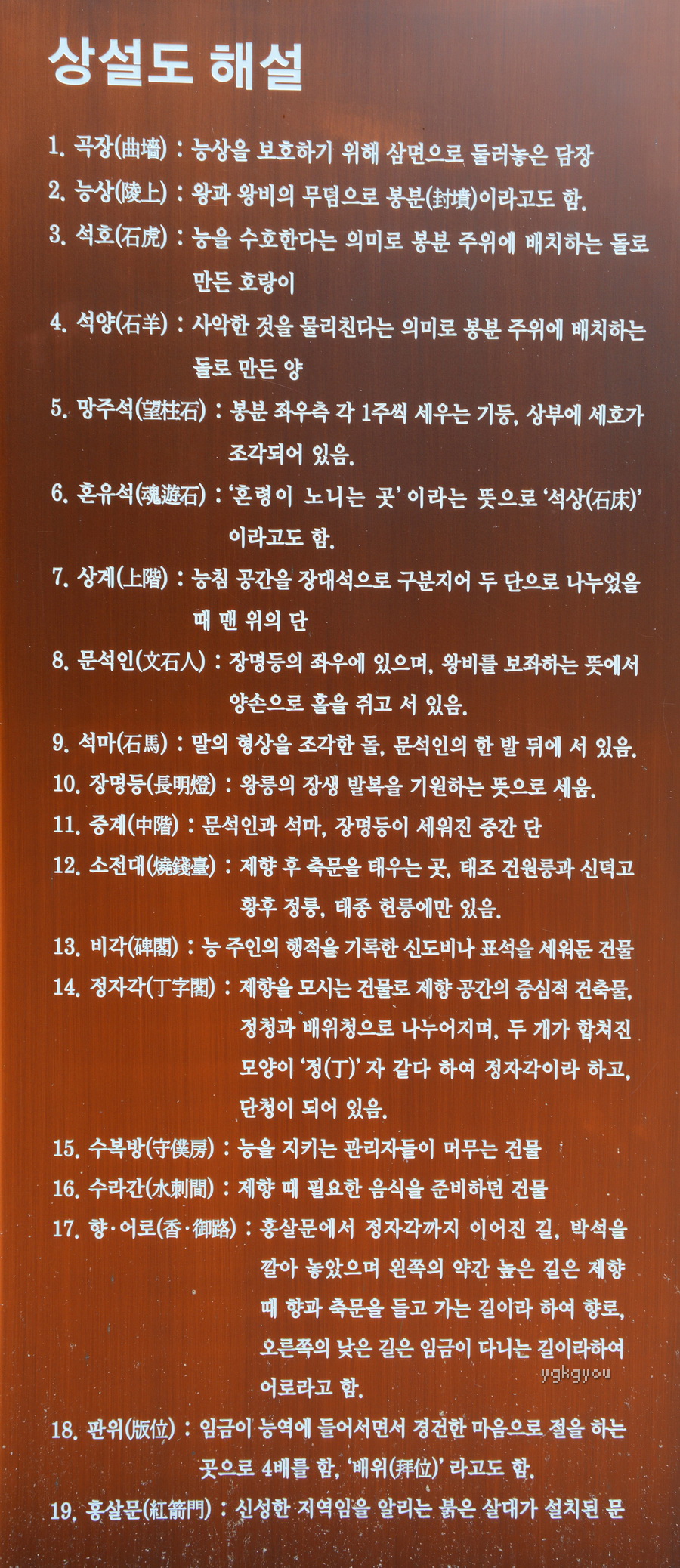

역시 예상대로 능침이 다른 왕릉들에 비해 많이 초라하다. 규모도 작을뿐만 아니라 병풍석, 난간석, 무인석이 없고, 혼유석, 망주석, 문인석, 석호, 석양 등은 크기가 작고 조각이 조잡하다.

옮겨오기 전의 정릉은 석물이 고려 공민왕릉의 양식을 많이 닮았다고 하는데, 그때 석물이 여기로 옮겨온 것은 사각 장명등과 혼유석을 받치고 있는 2개의 고석뿐이다.

장명등을 사각으로 하는 것은 고려 양식이고 조선왕릉에서는 원형이다. 혼유석을 받치는 고석은 4~5개가 일반적인데 정릉은 2개이다.

장명등과 고석의 문양이 다른 석물에 비해 정교하고 화려함을 알 수 있다.

비각이다. 비문은 '대한 신덕고황후 정릉'이라고 되어있다.

조선 제26대 고종이 대한제국을 선포하면서 1899년(광무 3)에 태조를 태조고황제로 추존하면서, 신덕왕후를 신덕고황후로 추존하였기 때문이다.

수복방

수라간

숲이 잘 조성되어 있어서 시민들의 휴식처 역할도 하고 있다.

정문을 나오니 흥천사로 가는 안내표지가 있어 따라가 본다.

300m 정도 언덕길을 오르니 흥천사 뒷문이 나온다.

뒷문으로 들어가 아래로 내려가면 흥천사 대웅전이 나온다.

'국내이야기 > 서울특별시' 카테고리의 다른 글

| 성균관과 은행나무 201107 (0) | 2020.11.12 |

|---|---|

| <조선왕릉> 조선의 측천무후 문정왕후, 서울 태릉과 강릉(2) 201002 (0) | 2020.10.16 |

| <조선왕릉> 왕조의 흥망성쇄, 서울 헌릉과 인릉(2) 200918 (0) | 2020.09.20 |

| 백일홍, 서울 양재천 200718 (0) | 2020.07.20 |

| 봉은사 홍매화 200316 (0) | 2020.03.18 |